« Il y a depuis longtemps un débat en sciences sociales à propos de savoir si le comportement s’explique par les "intérêts" ou par les "idées". Le débat est central en science politique, où il s’agit avant tout d’un débat opposant les réalistes aux constructivistes. Il est moins bien articulé en économie, au détriment de cette dernière. (…) Comme les constructivistes aiment à le souligner, les intérêts sont des "idées congelées". Ou, pour le dire autrement, nous n’avons pas d’intérêts ; nous avons une idée de ce que sont nos intérêts. Peut-être qu’il n’y a que des intérêts à court terme et seulement des idées à long terme. Mais si c’est le cas, y a-t-il une distinction analytiquement significative entre les idées et les intérêts ? Et pouvons-nous toujours distinguer empiriquement entre les cas où les événements découlent des intérêts et les cas où les événements découlent des idées ? Je n’ai jamais vu personne bien traiter ces questions. (…) En particulier, les réalistes et les constructivistes tendent à associer la perspective fondée sur l’intérêt à la modélisation du choix rationnel, ce qui n’est pas correct et n’aide pas vraiment.

(…) Les théories fondées sur l’intérêt (…) se caractérisent par : une spécification parcimonieuse des caractéristiques des agents, basées sur le statut économique (le secteur, la profession, etc.), social (la classe sociale) ou personnel (le marqueur ethnique ou identitaire dominant) ; une correspondance entre ces caractéristiques et ce comportement via une fonction de paiement ; habituellement, bien que par toujours, un jeu dans lequel les agents interagissent.

Par conséquent, nous pouvons dire que les survenues découlent des intérêts lorsqu’elles résultent directement des caractéristiques ex ante des agents. Plus spécifiquement, ces caractéristiques doivent être saillantes ex ante ; il doit y avoir une correspondance étroite entre ces caractéristiques et les bénéfices aperçus ; le cadre ne doit pas admettre de "modèles causaux" alternatifs.

Une note importante : les bénéfices n’ont pas besoin d’être exclusivement matériels et économiques. Dire que le comportement s’explique par les intérêts n’implique pas que les individus se préoccupent exclusivement, ni même principalement, de leurs revenus et de leur consommation. Ces intérêts peuvent aussi être définis en termes de valeurs ou d’identités culturelles. Un groupe catholique qui fait du lobbying contre l’avortement agit dans son propre intérêt. Oui, c’est le résultat de certaines idées solidement ancrées (les intérêts sont en effet des "idées congelés"). Mais les individus ou groupes qui favorisent leur intérêt matériel le font aussi parce qu’ils pensent (ils ont l’idée) que c’est ce qu’ils doivent viser.

Quand les survenues découlent-elles plutôt des idées ? Quand le comportement ne peut pas être directement prédit par les intérêts tels qu’ils sont définis ci-dessus et lorsque nous pouvons tracer l’impact des discours et récits courants sur la façon par laquelle les intérêts sont perçus. En particulier, nous devons montrer que les idées ont une certaine indépendance, en délimitant la chaîne causale partant des idées et en montrant comment ces dernières façonnent les visions du monde, rendent saillantes les identités ou étendent l’espace stratégique ; surtout, nous devons aussi montrer que l’influence de ces idées ne peut être prédite des caractéristiques saillantes et des marqueurs des agents.

Cette manière de penser nous donne un moyen de tester les arguments fondés sur l’intérêt. Nous nous demandons : si les caractéristiques individuelles qui définissent les préférences (ou produisent le comportement en question) sont saillantes ex ante (…) ; si l’espace stratégique est déterminé ex ante ; si toutes les options pertinentes sont déjà sur la table ; s’il y a un modèle unique, plausible du monde (ou s’il y a des modèles alternatifs qui peuvent être considérés).

Le soutien allemand en faveur des plans d’austérité dans la zone euro (…) est typiquement présenté comme la conséquence d’idées propres aux Allemands à propos de l’économie : "Les Américains viennent de Keynes ; les Allemands de Hayek". Mais on peut présenter un contre-argument qui suggère que ce sont plutôt les intérêts qui dominent.

Notons que l’Allemagne avait de fortes caractéristiques saillantes ex ante qui faisaient qu’elle avait un "intérêt" à ce que des plans austérité soient adoptés : l’Allemagne était structurellement un pays fort (avec un excédent du compte courant et le plein emploi) ; par conséquent, elle n’avait pas besoin de relance explicite, à la différence des autres pays de la zone euro ; en tout cas, il y avait déjà de puissants stabilisateurs contracycliques en Allemagne, qui assuraient l’expansion budgétaire nécessaire ; les politiques expansionnistes à l’échelle de la zone euro auraient principalement aidé ou renfloué les pays endettés ; l’expérience de l’hyperinflation a amené les Allemands à chercher à éviter l’inflation (oui, une idée, mais une idée déjà incarnée dans des préférences ex ante) ; l’Allemagne ne désirait apparemment pas un approfondissement de l’intégration politique (auquel les politiques d’austérité auraient porté atteinte).

Par conséquent, il était dans l’intérêt de l’Allemagne de poursuivre des politiques d’austérité.

(…) Il me semble que toute distinction significative, non tautologique doit dépendre du levier empirique fourni par la dépendance des théories basées sur l’intérêt sur un ensemble parcimonieux d’attributs et de caractéristiques des agents. Si nous pouvons prévoir une survenue en nous basant sur ces caractéristiques, en montrant qu’elles étaient saillantes ex ante et qu’elles menèrent directement au comportement en question, nous pouvons affirmer que les intérêts l’emportent. (A nouveau, ces intérêts n’ont pas besoin d’être matériels, ni même égoïstes.) Si nous avons besoin de recourir à une reconceptualisation des fonctions-objectifs ou à des visions du monde altérées et si nous pouvons montrer que la responsabilité incombent à des idées spécifiques, alors ce sont les idées qui ont le dessus. »

Dani Rodrik, « Telling interests and ideas apart », 17 janvier 2018. Traduit par Martin Anota

Tag - Dani Rodrik

samedi 20 janvier 2018

Idées et intérêts

Par Martin Anota le samedi 20 janvier 2018, 19:00

vendredi 22 décembre 2017

Le débat autour de l'économie, encore et encore

Par Martin Anota le vendredi 22 décembre 2017, 00:38 - Epistémologie et histoire de la pensée

« Le débat sur la profession des économistes (sur leurs possibles maux et défaillances) s’essouffle par moment, mais ne s’éteint jamais. (…) J’en profite pour actualiser mes réflexions sur ce débat, sous la forme de deux dizaines de commandements. Le premier ensemble s’adresse directement aux économistes et le second aux non-économistes.

Dix commandements pour les économistes :

1. L’économie est une collection de modèles ; choyez leur diversité.

2. C’est un modèle, pas "le" modèle.

3. Simplifiez suffisamment votre modèle pour isoler les causes spécifiques et la façon par laquelle elles agissent, mais pas de trop, pour ne pas négliger des interactions clés entre elles.

4. Il n’y a pas de problème avec les hypothèses irréalistes ; il y en a un si les hypothèses critiques sont irréalistes.

5. Le monde est (presque) toujours un second-best.

6. Pour confronter un modèle au monde réel vous avez besoin de diagnostics empiriques explicites, ce qui relève davantage de l’artisanat qu’à la science.

7. Ne confondez pas l’accord entre les économistes avec la certitude quant à la façon par laquelle le monde marche.

8. Ce n’est pas grave si vous dites "je ne sais pas" lorsqu’on vous interroge sur l’économie ou la politique économique.

9. L’efficacité n’est pas tout.

10. Substituer vos valeurs à celles du public est un abus de votre expertise.

Dix commandements pour les non-économistes :

1. L’économie est une collection de modèles sans conclusions prédéterminées ; rejetez sinon les arguments.

2. Ne critiquez pas le modèle d’un économiste en raison de ses hypothèses ; demandez-lui quels seraient les résultats si certaines hypothèses étaient plus réalistes.

3. L’analyse requiert de la simplicité ; attention à l’incohérence qui se fait passer pour de la complexité.

4. Ne soyez pas effrayé par les maths : les économistes utilisent les maths non pas parce qu’ils sont intelligents, mais parce qu’ils ne le sont pas assez.

5. Quand un économiste fait une recommandation, demandez-lui ce qui l’amène à penser que le modèle sous-jacent s’applique au cas en question.

6. Quand un économiste utilise le terme "économie du bien-être", demandez-lui de préciser ce qu’il entend par là.

7. Faites attention aux économistes qui ne disent pas la même chose en public que lors des séminaires.

8. (Tous) les économistes n’aiment pas les marchés, mais ils savent mieux que vous comment ils fonctionnent.

9. Si vous pensez que les économistes pensent la même chose, allez à l’un de leurs séminaires.

10. Si vous pensez que les économistes ne sont grossiers qu’avec les non-économistes, allez assister à l’un de leurs séminaires.

J’ai passé suffisamment de temps avec les non-économistes pour savoir que leur critique manque souvent le point. En l’occurrence, plusieurs non-économistes ne comprennent pas l’utilité d’une modélisation parcimonieuse (en particulier du genre mathématique). Leur riposte consiste typiquement à dire "mais c’est plus compliqué que ça !". Ça l’est, bien sûr. Mais sans simplification, il ne peut pas y avoir d’analyse utile.

Les économistes, d’un autre côté, sont très bons pour modéliser, mais pas si bons que ça lorsqu’il s’agit de naviguer entre leurs modèles. En l’occurrence, ils confondent souvent leur modèle avec "le" modèle. Une grosse partie du problème est que la méthode scientifique à laquelle ils souscrivent implicitement est une méthode qui consiste pour eux à chercher constamment à atteindre le "meilleur" modèle.

Les macroéconomistes sont particulièrement mauvais à cela, ce qui explique en partie leur mauvaise performance. En l’occurrence, il y a trop de "le bon modèle est-il néoclassique ou keynésien ?" et trop peu de "comment pouvons-nous savoir si c’est le modèle keynésien ou le modèle néoclassique qui est le plus pertinent et approprié à cet instant précis dans ce contexte particulier ?".

Dani Rodrik, « The economics debate, again and again », 21 décembre 2017. Traduit par Martin Anota

samedi 14 octobre 2017

Non, la crise n'amène pas à renouveler en profondeur la pensée économique

Par Martin Anota le samedi 14 octobre 2017, 12:00 - Epistémologie et histoire de la pensée

Les fausses révolutions en économie

« (…) Quand la crise financière a éclaté, beaucoup ont appelé à formuler de nouvelles idées économiques (…). L’idée qu’il y avait implicitement derrière et que l’on considérait comme juste était que la crise révélait la défaillance de l’orthodoxie économique et la nécessité d’avoir de nouveaux concepts fondamentaux. Ceux qui appelaient à renouveler la pensée économique avaient une sorte de scénario hollywoodien en tête : des innovateurs audacieux proposeraient des idées radicales, feraient face à la résistance de la part de vieux ringards, mais ils triompheraient finalement via leur capacité supérieur à prédire les événements.

Les choses ne se sont pas vraiment passées ainsi. Certes, personne ne vit la crise venir. Mais ce n’est pas parce que l’orthodoxie n’avait pas les moyens de la prévoir ; au contraire, les paniques bancaires sont un vieux sujet, présenté dans chaque manuel où sont exposés les principes fondamentaux. Si personne ne vit la crise venir, c’est en raison d’un échec empirique : peu comprirent que l’essor du système bancaire parallèle (shadow banking) rendait définitivement obsolètes les défenses bancaires qui avaient été instaurées dans le sillage de la Grande Dépression.

En fait, seuls les idéologues les plus étroits d’esprit du libre marché réagirent en montrant un réel étonnement. Les autres se tapèrent le front en s’exclamant "Diamond-Dybvig ! Comme je suis stupide ! Diamond-Dybvig bien sûr !"

Et après-crise, la macroéconomie standard se révéla assez efficace. La politique budgétaire et la politique monétaire firent ce qu’elles étaient censées faire (ou tout du moins, dans le cas de la monnaie, ne firent pas ce qu’elles n’étaient pas censées faires) à la borne inférieure zéro. Il y avait une grande marge d’amélioration, il était possible de s’appuyer sur la mère de toutes les expériences naturelles pour le travail empirique, mais il n’était pas vraiment utile de s’appuyer sur une nouvelle pensée radicale.

Néanmoins, il y a eu une prolifération de nouveaux concepts radicaux : l’austérité budgétaire serait en fait expansionniste, la politique monétaire expansionniste serait en fait déflationniste, des choses terribles arriveraient à la croissance économique quand la dette publique dépasse les 90 % du PIB. Ces idées reçurent instantanément beaucoup d’écho politique ; laissez de côté les ringards de l’establishment économique, l’establishment politique se saisit de l’occasion d’appliquer de nouvelles idées.

Qu’est-ce que ces idées avaient en commun ? Toutes avaient, explicitement ou non, des implications idéologiques conservatrices, que leurs auteurs les aient intentionnellement recherchées ou non. (Je pense que Reinhart et Rogoff ont vraiment travaillé hors de tout agenda politique. Je n’en suis pas aussi sûr pour les autres.) Et toutes ces idées se révèrent assez vite mortellement fausses.

Donc la nouvelle pensée économique qui émargea de la crise s’est révélée être, dans sa grande majorité, un ensemble de mauvaises idées servant un agenda politique conservateur. Ce n’était pas vraiment le scénario qu’on nous promettait, n’est-ce pas ?

Une fois que vous y pensez, il n’est pas trop difficile de voir comment cela s’est passé. Tout d’abord, la macroéconomie conventionnelle a bien marché, donc vous avez besoin d’innovations réellement brillantes pour qu’elle parvienne à vraiment bouleverser cette convention. Et les innovations réellement brillantes n’apparaissent pas facilement. En fait, les bouleversements de la croyance conventionnelle provinrent principalement de personnes qui, loin de transcender cette croyance, échouèrent en fait à comprendre celle-ci au préalable.

Et même s’il y a de telles personnes aussi bien à gauche qu’à droite, il y a une grande asymétrie en termes de richesse et d’influence entre les deux bords politiques. (…) Les idées confuses à droite se retrouvèrent dans les annonces de politique économique formulées par la Commission européenne et les Républicains.

(…) Beaucoup de travaux ont contribué à faire émerger le consensus ; cela ne signifie pas qu’il soit exact, mais vous devez arriver avec une idée réellement bonne si vous voulez vraiment le remettre en cause. D’un autre côté, vous pouvez avoir beaucoup d’écho politique avec une très mauvaise idée qui remet en cause le consensus, aussi longtemps que cela sert les intérêts des grands argentiers et des politiciens de droite. (…) »

Paul Krugman, « The schlock of the new », in The Conscience of a Liberal (blog), 8 octobre 2017. Traduit par Martin Anota

Il y a trop d’idéologues (et trop peu d’artisans) parmi les économistes

« Paul Krugman affirme qu’il est erroné de croire que la crise financière oblige à renouveler la pensée économique, mais que cette croyance a pourtant mener à des idées folles, mais influentes, qui ont été reprises par les grands argentiers et les politiciens de droite. Même si je suis en accord avec la plupart des propos de Krugman, je voudrais ajouter quelque chose. Ma réflexion se nourrit du dernier livre de Dani Rodrik, Straight Talk on Trade, que je n'ai pas encore fini, mais dont je parlerai plus amplement dans un prochain billet.

Dans la préface à ce livre, il raconte une petite anecdote. Il y a 20 ans, il avait demandé à un économiste d’appuyer l’un de ses livres, Has Globalization Gone Too Far?. L’économiste lui a répondu qu’il ne pouvait pas le faire, non pas parce qu’il était en désaccord avec quelque chose dans le livre, mais parce qu’il pensait que le livre "fournirait des munitions aux barbares". Dani Rodrik note que cette attitude est toujours très courante parmi les économistes. Bien sûr, on peut difficilement qualifier cette attitude d’apolitique et de scientifique.

Je pense que quelque chose de similaire peut s’être produit à la veille de la crise financière parmi les économistes travaillant dans la finance. Paul Krugman a certainement raison lorsqu’il dit que l’économie orthodoxe propose des modèles capables d’expliquer pourquoi la grande crise financière mondiale a éclaté, donc, de ce point de vue, peu de nouvelles idées sont nécessaires. Mais si aussi peu d’économistes orthodoxes ont utilisé ces modèles avant la crise financière, c’est notamment en raison d’une certaine aversion idéologique vis-à-vis de la réglementation et peut-être aussi en raison d'une certaine réticence à mordre la main qui les nourrit.

L’économie orthodoxe propose aujourd’hui des modèles très divers. Ceux qui ajoutent de nouveaux modèles à ceux-ci gagnent en prestige universitaire. Mais comment pouvez déterminer quel est le modèle que vous devez utiliser quand il s’agit d’étudier un problème en particulier ? Il faut regarder les données empiriques. Ce n’est pas une tâche triviale en raison de la nature probabiliste et diverse des données empiriques économiques. Dani Rodrik décrit ce processus a un côté davantage artisanal que proprement scientifique.

Donc, dans le cas de la crise financière mondiale, le bon artisan aurait dû constater que les nouvelles méthodes de répartition des risques étaient vulnérables aux événements d’ordre systémique. Le bon artisan aurait vu, s’il avait accès aux données, que la hausse rapide de l’endettement des banques est toujours dangereuse et, plus généralement, que les périodes au cours desquelles on entend dire que "cette fois, les choses sont différentes" ne finissent généralement pas très bien.

Dans ma propre discipline, je pense qu’il y a au moins un domaine qui n’aurait pas dû voir le jour si l’art de la sélection des modèles avait été bien appliqué. Les modèles de cycles d’affaires réels (real business cycles) n’ont jamais réussi à décrire les cycles d’affaires parce que nous savons que les hausses du chômage lors des récessions correspondent à du chômage involontaire. Si vous n’appliquez pas bien cette technique artisanale, alors ce qui peut la remplacer, c’est l’idéologie, la politique ou simplement la pensée de groupe. Ce n’est pas simplement un problème pour quelques économistes pris individuellement, c’est souvent un problème pour la majorité d’entre eux. »

Simon Wren-Lewis, « Economists: too much ideology, too little craft », in Mainly Macro (blog), 9 octobre 2017. Traduit par Martin Anota

lundi 24 octobre 2016

Les accords commerciaux, les principes démocratiques et le blocage wallon

Par Martin Anota le lundi 24 octobre 2016, 10:00 - Commerce international

Comment distinguer les accords commerciaux qui sapent les principes démocratiques de ceux qui ne le font pas

« J’ai parlé dans un précédent billet consacré au Brexit de la façon par laquelle réfléchir aux accords internationaux et aux contraintes qu’ils imposent à l’action publique en termes de légitimité démocratique. Puisque cette question est pertinente dans bien d’autres cas que le seul Brexit, j’ai davantage développé mes idées ci-dessous. Le point fondamental que j’aborde est celui-ci : le fait qu’une règle internationale soit négociée et acceptée par un gouvernement élu démocratiquement ne rend pas en soi cette règle démocratiquement légitime.

L’argument optimiste a été le mieux formulé par les politistes Robert Keohane, Stephen Macedo et Andrew Moravcsik. Ces derniers soulignent qu’il y a diverses façons par lesquelles les règles mondiales peuvent améliorer la démocratie, un processus qu’ils qualifient de "multilatéralisme améliorateur de la démocratie" (democracy enhancing multilateralism). Les démocraties ont divers mécanismes pour restreindre l’autonomie ou la marge de manœuvre en termes de politique économique pour les responsables politiques. Par exemple, les parlements démocratiquement élus délèguent souvent leur pouvoir à des organismes autonomes indépendants ou quasi-indépendants. Les banques centrales sont souvent indépendantes et il y a divers autres types de contrepoids dans les démocraties constitutionnelles. De même, les règles mondiales, peuvent permettre aux démocraties nationales d’atteindre plus facilement les objectifs qu’elles poursuivent même si elles impliquent certaines restrictions en termes d’autonomie. Keohane et ses coauteurs discutent de trois mécanismes spécifiques : les règles mondiales peuvent améliorer la démocratie en contrebalançant les fractions, en protégeant les droits des minorités ou encore en améliorant la qualité de la délibération démocratique.

Cependant, ce n’est pas parce que la mondialisation peut améliorer la démocratie qu’elle le fait forcément. En fait, il y a plusieurs manières par lesquelles la gouvernance mondiale fonctionne de façon assez opposée à ce qui est décrit par Keohane et ses coauteurs. Les règles anti-dumping, par exemple, répondent aux intérêts protectionnistes. Les règles sur les droits de propriété intellectuelle et les copyrights ont privilégié les sociétés pharmaceutiques et Disney au détriment de l’intérêt général. De même, il y a plusieurs façons par lesquelles la mondialisation nuit et non améliore la qualité de la délibération démocratique. Par exemple, les accords commerciaux préférentiels ou multilatéraux sont souvent simplement approuvés ou rejetés dans les Parlements nationaux avec peu de discussion, simplement au motif qu’ils sont des accords internationaux. Les règles mondiales qui favorisent la mondialisation et les règles mondiales qui favorisent la démocratie peuvent être les mêmes, mais ce n’est pas forcément le cas.

Plus largement, les engagements internationaux peuvent être utilisés pour lier les mains des gouvernements aussi bien de façon légitime que de façon illégitime. La discipline externe peut être atteinte dans deux genres de cadres différents, or l’un de ces cadres est bien plus défendable sur le plan de la délégation démocratique traditionnelle que l’autre.

Considérons le cas où le gouvernement fait face à un problème d’incohérence temporelle. Ce serait par exemple le cas s’il s’engage au libre-échange ou à l’équilibre budgétaire, mais réalise qu’il ne saura pas résister aux pressions et risque ainsi de s’écarter de ce qui était ex ante la politique optimale. Donc il choisit de se lier les mains via la discipline externe. De cette façon, lorsque les protectionnistes et les grands dépensiers pointent le bout de leur nez, le gouvernement dit : "Désolé, l’OMC ou le FMI ne va pas me permettre de le faire". Tout le monde voit sa situation s’améliorer, mis à part les lobbyistes et les intérêts particuliers. C’est le bon genre de délégation et de discipline externe.

Maintenant, considérons le second type de cadre. Ici, le gouvernement craint non pas ses propres décisions futures, mais ses futurs opposants : le parti (ou les partis) de l’opposition. Ce dernier peut avoir des conceptions très différentes en ce qui concerne la politique économique, si bien que s’il sort victorieux des élections suivantes, il risque de choisir de réorienter la politique économique. Maintenant, lorsque le gouvernement en place participe à un accord international, il peut le faire pour lier les mains de ses opposants. Du point de vue du bien-être ex ante, cette stratégie est bien moins recommandable. Le futur gouvernement peut avoir de meilleures ou de plus mauvaises idées à propos de la politique économique que le gouvernement en place et il n’est pas certain que restreindre sa marge de manœuvre soit un résultat gagnant-gagnant. Ce genre de discipline externe a bien moins de légitimité démocratique parce qu’elle privilégie, une fois encore, un ensemble particulier d’intérêts au détriment des autres. »

Dani Rodrik, « How to tell apart trade agreements that undermine democratic principles from those that don't », 22 octobre 2016. Traduit par Martin Anota

Le grain de sable wallon

« Il semble que la Wallonie ait mis un sacré grain de sable dans les rouages de l’accord commercial entre l’UE et le Canada (CETA) en opposant son veto à ce dernier. Selon The Economist, les raison "sont difficiles à comprendre".

Eh bien, oui et non. Le Canada est l’un des partenaires commerciaux les plus progressifs que vous pourriez espérer avoir et il est difficile de croire que les revenus ou les valeurs de la Wallonie s’en trouvent menacés. Mais il y a clairement quelque chose de plus important que les spécificités de cet accord qui soient en jeu ici.

Au lieu de décrier la stupidité et l’ignorance des gens qui rejettent les négociations commerciales, nous devrions essayer de comprendre pourquoi de telles négociations perdent en légitimité en premier lieu. J’ai attribué une grande partie du blâme sur les élites orthodoxes et les technocrates commerciaux qui se moquent des inquiétudes des gens ordinaires à propos des précédents accords commerciaux.

Les élites portent peu d’importance aux inquiétudes distributionnelles, alors même qu’elles se révélèrent être significatives pour les communautés les plus directement affectées. Elles ont survendu les gains agrégés des négociations commerciaux, alors même qu’ils sont modestes depuis au moins l’ALENA. Ils ont affirmé que la souveraineté ne serait pas réduite et pourtant cela fut clairement le cas dans plusieurs domaines. Ils affirmèrent que les principes démocratiques ne seraient pas sapés, alors même qu’ils le sont en certains endroits. Ils ont dit qu’il n’y aurait pas de dumping social, alors même qu’il y en a par moments. Ils présentèrent les négociations commerciales (et continuent de le faire) comme des accords de "libre échange", alors même qu’Adam Smith et David Ricardo se retourneraient dans leur tombe s’ils apprenaient, par exemple, ce qu’il y a dans les chapitres de l’accord de partenariat transpacifique (TPP).

Parce que les mérites tant vantés du commerce international ne se sont pas toujours concrétisés et que les élites ne prêtèrent aucune oreille aux mises en garde, le commerce se retrouve désormais associé à toutes sortes de maux, même quand il ne le mérite pas. Si les démagogues et les nativistes qui enchaînent les affirmations absurdes à propos du commerce ont un auditoire de plus en plus large, ce sont les meneurs du commerce qui méritent une grande partie du blâme.

Une dernière chose. L’opposition aux négociations commerciales ne concerne pas seulement les pertes en revenu. Le remède standard qu’est l’indemnisation ne suffira pas, même s’il est correctement assuré. C’est à propos de l’équité, de la perte de contrôle et de la perte de crédibilité des élites. Cela nuit à la cause du commerce de prétendre le contraire. »

Dani Rodrik, « The Walloon mouse », 22 octobre 2016. Traduit par Martin Anota

lundi 13 juin 2016

Le Brexit et le trilemme de la mondialisation

Par Martin Anota le lundi 13 juin 2016, 18:00 - Intégration européenne

« Je n’ai pas beaucoup écrit sur le Brexit parce que je n’ai pas une vision bien précise, ni même bien informée sur la question. Personnellement, j’espère que la Grande-Bretagne choisira de rester dans l’Union européenne, mais c’est tout autant parce que je crois que, sans la Grande-Bretagne, l’UE sera susceptible de devenir moins démocratique et plus prompte à commettre des erreurs qu’en raison des probables coûts économiques du Brexit.

Oui, je pense effectivement que la sortie pose un risque économique significatif sur la Grande-Bretagne (ou même sur l’économie mondiale), mais je reste convaincu qu’il y a de larges marges d’incertitude autour des prévisions quantitatives avancées par le Trésor du Royaume-Uni et par de nombreux économistes britanniques. Mais il y a aussi d’importantes questions posées autour de la nature de la démocratie et de l’autonomie dans l’UE telle qu’elle fonctionne actuellement.

Ambrose Evans-Pritchard a écrit un remarquable article où il apporte des arguments politiques en faveur du Brexit. Evans-Pritchard montre bien qu’il ne partage pas le ton chauvin de la campagne anti-Brexit. Si on fait fi des déformations et mensonges entretenus par certains partisans du Brexit, on peut reconnaître que le référendum a le mérite de poser une question essentielle, celle de la façon par laquelle la Grande-Bretagne sera gouvernée :

« (…) Cela amène finalement à décider entre les deux choses suivantes : soit restaurer la pleine autonomie de cette nation, soit continuer de vivre dans un régime supranational, régi par un Conseil européen que nous n’avons pas élu, et que le peuple britannique ne peut sanctionner, même lorsqu’il persiste dans l’erreur. (…) Nous allons décider si nous voulons être guidés par une Commission ayant quasiment un pouvoir exécutif et qui agit davantage comme la papauté du treizième siècle que comme une fonction publique moderne ; si nous devons nous soumettre à une Cour de Justice européenne qui s’affirme toute puissante, sans droit d’appel ; ou bien si vous pensez que les Etats-nations d’Europe sont la seule enceinte de la démocratie, qu’il s’agisse de la Grande-Bretagne, ou de la Suède, ou des Pays-Bas, ou de la France, etc. »

Le problème est que l’Union européenne s’apparente davantage à une technocratie qu’à une démocratie (Evans-Pritchard la qualifie même de "nomenklatura"). Une alternative évidente au Brexit serait de construire une démocratie européenne pleinement achevée. Evans-Pritchard mentionne Yanis Varoufakis, un opposant au Brexit, qui a appelé pour quelque chose comme "des Etats-Unis d’Europe avec un authentique Parlement rendant des comptes à un Président élu". Mais comme Evans-Pritchard l’a dit, "Je ne pense pas que cela soit possible, ni même désirable (…).Six ans après le début de la crise de la zone euro, il n’y a pas un début d’union budgétaire : pas d’eurobonds, pas de fonds de rédemption hamiltonien, pas de mutualisation des dettes publiques, pas de transferts budgétaires… L’union bancaire n’en a que le nom. L’Allemagne et les autres pays créanciers se cantonnent dans leur position".

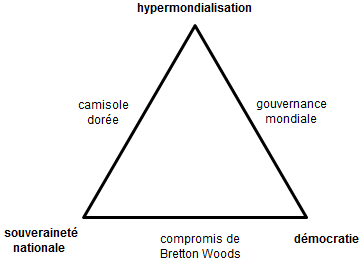

Tout cela est quelque chose que j’ai évidemment essayé de mettre en lumière avec mon "trilemme politique de l’économie mondiale", reproduit ci-dessous :

Le trilemme suggère que la démocratie est compatible avec une profonde intégration économique, seulement si la démocratie est adéquatement transnationalisée (c’est la solution que privilégie Varoufakis). Evans-Pritchard, à l’inverse, croit qu’un super-Etat européen démocratique et transparent n’est ni faisable, ni même désirable.

Notons que la tension qui apparaît entre la démocratie et la mondialisation n’est pas simplement une conséquence du fait que cette dernière contraint la souveraineté nationale. Il y a des façons par lesquelles les contraintes externes (comme avec la délégation démocratique) peuvent améliorer et non limiter la démocratie. Mais il y a aussi plusieurs circonstances sous lesquelles les règles externes ne satisfont pas les conditions de la délégation démocratique. (...)

Evans-Pritchard croit que les règles européennes s’inscrivent clairement dans la dernière catégorie. En plus de la bureaucratie européenne (et son traitement de la crise de l’euro), il est très embêté par le pouvoir étendu que la Cour européenne de Justice exerce sur les politiques nationales, sans droit d’appel. (…)

Je ne suis pas certain d’être d’accord avec le cœur du raisonnement d’Evans-Pritchard (…). Mais il est clair que les règles de l’UE nécessaires pour encadrer un marché unique européen ont fini par se développer au-delà de toute légitimité démocratique. Que la clause de dérogation accordée à la Grande-Bretagne demeure ou non, le trilemme politique est à l’œuvre. Dans le langage provocateur d’Evans-Pritchard, "le Projet européen met à sang les institutions nationales, mais il ne parvient pas à les remplacer par quelque chose d’attrayant ou de légitime au niveau européen. (…) C’est ainsi que la démocratie meurt".

J’ai tout d’abord pensé au trilemme de la mondialisation lorsque l’on m’a demandé de contribuer à un numéro spécial du Journal of Economic Perspectives en 2000, où on m’a demandé de spéculer à propos de la nature de l’économie mondiale un siècle plus tard. Je l’ai présenté comme l’analogue politique du trilemme macroéconomique en économie ouverte que les économistes connaissent bien (le fameux triangle des incompatibilités selon lequel nous ne pouvons avoir simultanément une indépendance de la politique monétaire, une mobilité des mouvements de capitaux et une fixité du taux de change). J’ai ensuite pensé, et pense toujours, que cela va de plus en plus façonner l'évolution de l’économie politique du monde.

A ce moment-là, je voyais l’Union européenne comme la seule partie de l’économie mondiale qui pourrait réussir à combiner l’hypermondialisation (le "marché unique") avec la démocratie (…). J’ai développé la même idée, mais avec plus de réserves, dans mon ouvrage The Globalization Paradox publié en 2011.

Mais maintenant je dois admettre que j’avais tort (…). La manière par laquelle l’Allemagne et en particulier Angela Merkel ont réagi à la crise en Grèce et dans d’autres pays endettés a enterré toute chance d’une Europe démocratique. Elle aurait dû présenter la crise comme une crise d’interdépendance (par exemple en déclarant "nous avons tous contribué à l’émergence à la crise et nous devons tous combattre pour la vaincre"), en l’utilisant comme une opportunité pour faire un bond en avant vers une plus grande unification politique. Au lieu de cela, elle a ramené la crise à une question de morale, en opposant un Nord responsable à un Sud paresseux et dépensier, en considérant que la crise devait être traitée par des technocrates européens qui ne rendent de comptes à personne et qui préconisent des remèdes économiques désastreux.

Comme les opposants au Brexit peuvent nous le rappeler, les coûts économiques du départ de la Grande-Bretagne peuvent en effet être significatifs. Les gens raisonnables doivent se faire leur propre idée lorsqu’ils comparent ces coûts avec les atteintes à l’autonomie démocratique. Evans-Pritchard est pleinement conscient que ce choix se ramène à prendre un "risque calculé".

La génération de Turcs à laquelle j’appartiens considère l’Union européenne comme un exemple à suivre et une promesse de démocratie. Cela me désole que l’UE ne se résume dorénavant qu’à une élaboration de règles et une gouvernance si contradictoires avec la démocratie que même des personnes éclairées et raisonnables comme Evans-Pritchard considèrent le départ de l’UE comme la seule option pour rétablir la démocratie. »

Dani Rodrik, « Brexit and the globalization trilemma », 13 juin 2016. Traduit par Martin Anota

aller plus loin... lire « La globalisation financière et son lot de trilemmes »

page 2 de 2 - billets suivants »